- La mairie

- Vivre à Arles

- Découvrir

- S’investir

- Les démarches

- Avancer ensemble pour Arles

1721 la peste

La peste

Le nom de ce fléau est familier à tous et, depuis l’Antiquité, on en trouve des mentions, même si souvent un amalgame est fait avec d’autres affections dont les symptômes sont proches. Si aujourd’hui cette maladie a disparu en Europe et n’est plus endémique que de quelques régions du monde, de l’Antiquité au XXe siècle, elle fut l’une des infections les plus redoutées ; terriblement meurtrière, elle se transmettait facilement et aucun remède efficace n’existait. Après les grandes épidémies de l’Antiquité et la période de la « peste noire » au XIVe siècle, le XVIIIe siècle marque le dernier grand âge de la peste qui se déploie aussi bien en France qu’à Londres ou à Moscou.

C’est en 1720, à la suite de l’arrivée à Marseille depuis les échelles (Les ports et principales escales de l’Empire ottoman où les négociants européens bénéficiaient de privilèges et pouvaient se livrer au commerce d’importation et d’exportation) du Levant d’un navire dont l’équipage et la cargaison d’étoffes et de cotonnades étaient contaminés, que le « venin pestilentiel », comme il était désigné au XVIIIe siècle, s’est rapidement propagé dans toute la région. De nombreuses études portent sur l’impact et les conséquences de cette épidémie dans la ville de Marseille et des stigmates, tels que le « mur de la peste », font encore partie du paysage actuel du sud-est de la France. Cependant, en baptisant cette épidémie « peste de Marseille », tout le reste de la région est occulté, notamment la ville d’Arles, pourtant très durement touchée puisqu’elle a perdu environ un tiers de sa population.

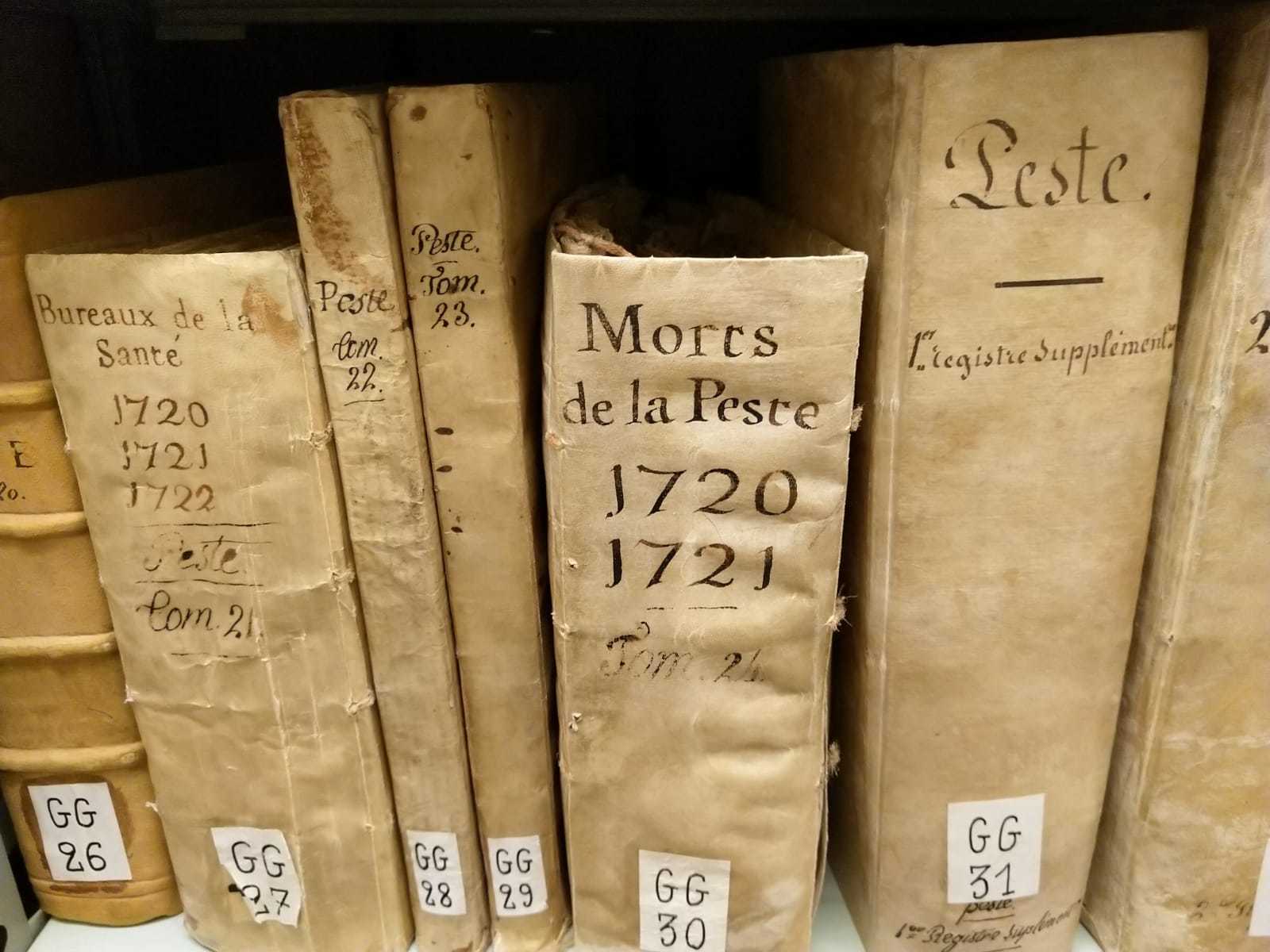

Pour commémorer cet événement, qui ne peut que faire écho à la période actuelle, les Archives communales d’Arles présentent deux documents mettant en lumière ce que pouvait être la vie quotidienne sur les bords du Rhône pendant la peste. Avant d’évoquer les « billets de santé » et le « Règlement portant sur la désinfection des maisons pestiférées », il faut revenir sur le contexte qui entoure cette épidémie.

Contexte de la peste

Arles, une ville déjà fragilisée par des calamités successives

Arles est une ville dont la position géographique est à la fois une force stratégique et commerciale et une faiblesse climatique et sanitaire. Le principal vecteur de ces forces et de ces faiblesses est le Rhône. En effet, c’est par sa présence que le commerce et l’activité marchande d’Arles ont pu se développer.

Cependant, avant sa maîtrise à une période relativement récente, c’est un fleuve qui charrie beaucoup de sable et de limon, rendant difficile l’évacuation des eaux usées de la ville qui ont tendance à stagner à proximité des habitations. Par ailleurs, les crues sont très fréquentes : au XVIIe siècle, cinquante-neuf occurrences sont à recenser et, pour l’ensemble du XVIIIe siècle, ce nombre monte à quatre-vingt-cinq. Ces inondations récurrentes, emportant une partie des eaux usées dans la ville, entraînent destructions et maladies, à tel point que l’historien Louis Stouff les inclut dans le tryptique des fléaux touchant Arles au Moyen Âge « Guerre, peste, inondations ».

Comme l’écrivait Jean Astruc dans sa Dissertation sur l’origine des maladies épidémiques, et principalement sur l’origine de la peste, où l’on explique les causes de la propagation et de la cessation de cette maladie publiée en 1721 : « Le plus grand mal, par rapport à la température de l’air, est quand il est chaud et humide à la fois, comme lorsque les vents Marins ou Autans soufflent en Provence et en Languedoc. On ressent alors tout à la fois toutes les mauvaises impressions, dont la chaleur et l’humidité sont capables. Jamais la Peste n’est ni plus contagieuse ni plus furieuse. C’est ce qu’on a éprouvé en Provence dans la Peste présente ». Par ailleurs, peu avant l’épidémie de peste, le « Grand Hyver » de 1709 n’a pas épargné Arles et il devient même possible de traverser le Rhône gelé. Ainsi, la plupart des cultures, à l’exception de certaines céréales résistantes, ont péri à cause du froid.

A ces épisodes de grand froid ont aussi succédé des sécheresses, notamment en 1712, réduisant encore les capacités de production de la région, avant que des invasions de sauterelles ne viennent les saccager en 1718. Ainsi, entre le froid, la sécheresse et les sauterelles, au moment de l’arrivée de la peste fin 1720, Arles se trouve dans une situation particulièrement fragile.

Arles et la peste, une histoire ancienne

Toutefois, ce n’est pas la première fois que la ville est confrontée à ce fléau. En effet, dès le Haut Moyen Âge, des sources mentionnent la peste à Arles, la première date évoquée étant celle de 541, dans une épidémie touchant tout le bassin méditerranéen. La période médiévale est marquée par de nombreuses occurrences de la maladie qui devient presque permanente à partir du milieu du XVe siècle dans tout l’Occident.

Des pratiques et réflexes, qui se retrouvent en 1721, commencent alors à émerger : l’appel de chirurgiens d’autres villes comme ce fut le cas en 1436, la fuite hors d’Arles comme en 1456, la restriction des déplacements comme en 1560 ou la désinfection des maisons habitées par des pestiférés, comme en 1579. Il est donc possible de constater qu’à chaque reprise de la peste, des moyens sont mis en œuvre ; cependant, ils sont tous insuffisants et ne font que freiner la circulation de la maladie.

La dernière grande épidémie de peste, avant celle de 1721, a lieu en 1629. Arles est cette fois relativement épargnée et propose alors son assistance aux villes les plus touchées, notamment Avignon ou Marseille. Toutefois, la maladie est bien présente puisqu’en 1631, il est interdit de fêter publiquement la Pentecôte et, malgré un « cordon sanitaire » censé limiter voire arrêter la circulation sur le Rhône à partir de 1639, des cas de peste sont recensés à Arles l’année suivante.

La Provence frappée par l’épidémie

En ce début des années 1720, le contexte politique de la France est assez troublé, notamment car la régence du duc d’Orléans touche à sa fin. A Arles, l’élection de nouveaux consuls est prévue pour mars 1721. Cependant, à partir du mois de mai 1720, la ville de Marseille est atteinte par la maladie. Celle-ci tardant, comme d’autres villes de Provence à sa suite, à reconnaître qu’elle est frappée par la contagion (tant pour des raisons d’opportunité politique que d’impuissance médicale), les malades continuent de se déplacer, propageant la peste dans toute la région. Ce n’est qu’à la fin de l’été que la présence de l’épidémie dans Marseille devient indéniable, les corps des morts, trop nombreux, ne pouvant être évacués par manque de main-d’œuvre. En effet, même les forçats réquisitionnés aux galères meurent dans les trois jours suivant leur emploi comme conducteurs de tombereaux.

Dans ce contexte, Arles décide, dès le mois de juillet et au travers du bureau de santé, de nommer des intendants chargés de surveiller l’évolution de la maladie, alors qu’aucun cas n’a encore été rapporté dans la ville. Des restrictions d’entrée dans la cité sont mises en place et une milice de bourgeois est créée pour les faire respecter. L’épidémie atteint le Rhône à l’automne 1720. Dès lors, les limitations de déplacement des personnes et marchandises se font drastiques, les peines en cas de non-respect, sévères. Mais c’est au printemps 1721 que la situation, qui semblait maîtrisée, devient soudain critique, atteignant son paroxysme en juin-juillet de la même année. Des chirurgiens sont constamment appelés de villes voisines et périssent très rapidement, de même que les religieux appelés auprès des mourants. Des hôpitaux et des léproseries sont projetés, mais, faute d’argent et malgré de lourds emprunts (grévant le budget de la ville pour les décennies à venir), peu de projets sont effectivement réalisés.

Ce n’est qu’à la fin de l’été 1721 que le nombre de malades diminue et, à l’automne, c’est une grande campagne de désinfection par parfum qui est lancée, tandis que les infirmeries ferment, faute de personnes à soigner. Selon les documents officiels de l’époque, après avoir enregistré respectivement 3500 et 4000 décès en juin et en juillet, la ville d’Arles connaît une accalmie, avec « seulement » 350 morts en août, cinquante en septembre et une vingtaine en octobre.

Après avoir évoqué le contexte, il est intéressant de se pencher sur deux documents particulièrement évocateurs de la lutte contre la peste et des tentatives pour la contenir.

Contenir la peste

Les tentatives de confinement

Parmi les héritages que nous a laissés la peste, il y a les mesures de protection sanitaire à grande échelle. C’est ainsi qu’à Arles, plusieurs « quarantaines » ont été décrétées entre 1720 et 1721. Sans disposer de moyens efficaces pour soigner la maladie, c’est par des mesures préventives – l’isolement de la population – que les autorités locales (consuls et bureau de santé) espèrent mettre un terme à la propagation de l’épidémie. Puisque c’est dans les arènes (servant alors de quartier d’habitation), que se déclarent les premiers cas de peste à Arles, il est décidé de les fermer et d’enjoindre aux personnes qui y habitent de ne pas quitter leur domicile. Plus tard, l’entrée dans la ville est interdite, même pour les Arlésiens qui en étaient sortis pour affaires.

Toutefois, ces mesures sont globalement peu efficaces. Comme à Marseille, le manque de gardes commence à se faire sentir pour faire respecter des décisions qui, si elles sont bien appliquées pendant un ou deux jours, ne le sont plus par la suite. En effet, malgré l’achat de vivres par la ville et les dons répétés de la part de Nîmes, les Arlésiens, pour subvenir à leurs besoins (la nourriture est déjà rare à cause des événements évoqués de 1709, 1712 et 1718 et son prix explose en 1721), doivent travailler et donc sortir de chez eux. Un couvre-feu est par ailleurs instauré.

C’est pour ces raisons qu’éclate, le 5 juin 1721, une émeute dans le quartier de Trinquetaille, menée par des paysans arlésiens pressés d’aller s’occuper de leurs récoltes malgré l’interdiction. Selon le médecin Jean-Jacques Manget, dans son Traité de la peste de 1722, c’est en partie à cause de cette émeute que se serait propagée la maladie dans Arles à l’été 1721.

Le billet de santé, sésame pour se déplacer

Dans ce contexte de quarantaine, la détention d’un billet de santé est un sésame permettant de se déplacer librement. Les Archives communales d’Arles en conservent deux, datés de septembre 1720 et intitulés « Billet d’entrée et de sortie ». Ces derniers sont délivrés par paroisse et signés par un consul. Il faut noter le caractère strictement personnel de ces billets qui comportent une description sommaire du détenteur indiquée à la main pour éviter tout échange avec une autre personne. Ainsi, le billet du 29 septembre 1720 est délivré à « Balthasar Brest, valet de mas, servant au mas de Cabane de Calvisson, agé d’environ 18 ans, taille moyene, les cheveux chatains, le visage ovale, les yeux grands ».

L’autre billet est également accordé à un jeune homme « d’environ 18 ans, taille petite, visage bazanné, les cheveux noirs et plats » ; il est précisé qu’il est orphelin et matelot mais n’est pas originaire d’Arles puisqu’il est « dans Arles depuis le mois de may dernier ». Il est intéressant de noter que ces deux billets sont délivrés à des personnes devant absolument se déplacer pour exercer leur activité : un jeune homme de la paroisse la Major travaillant à la campagne et un matelot résidant à la Roquette paroisse Saint-Laurent. L’indication de la profession, de l’âge et surtout de la description physique permettent de limiter les risques de fraude.

Toutefois, celle-ci existe et elle est fréquente. En effet, les billets d’entrée et de sortie ont une date d’expiration dans la mesure où ils attestent de la non-contamination du porteur à un moment donné. La durée moyenne de validité d’un tel document est de trois jours, ce qui permet de sortir, de faire ses affaires dans une autre ville des alentours et de revenir. Cependant, pour les paysans comme c’est le cas de Balthasard Brest, valet de mas, la durée de validité est de huit jours, afin de leur laisser le temps de vaquer à leur besogne ; il est probable que la validité du billet de santé était également plus longue pour les gens du fleuve et de la mer dont faisait partie le matelot de la paroisse Saint-Laurent. Il est d’ailleurs assez fréquent que des habitants se fassent passer pour des paysans en cachant leur condition réelle afin de bénéficier d’un billet de santé. Arles présente en effet la spécificité d’avoir une part importante de sa population composée de journaliers et petits cultivateurs qui quittent presque tous les jours la ville pour aller travailler dans son vaste terroir ; il faut imaginer ces hommes et ces femmes franchir au petit matin les portes de la cité enserrée de remparts et que l’on a tenue fermée pendant la nuit. Cela explique les nombreux billets de santé accordés, leur durée de validité et la tentative de fraude qui peut s’y attacher. Par ailleurs, certains notables se voient octroyer un « certificat blanc », qu’ils remplissent eux mêmes afin de se déplacer à leur guise. Enfin, il existe des faussaires, reproduisant fidèlement ces billets, ce qui est fortement critiqué par Jean-Jacques Manget en 1722 qui parle de « l’effronterie de ceux qui contrefont les billets ».

Ainsi, quarantaines et billets de santé permettent de limiter un peu la propagation de la maladie. Une fois passée la période critique, la lutte contre les résurgences de la maladie devient l’enjeu principal.

Lutter contre la peste

La fumigation en guise de désinfection

Les connaissances et techniques médicales du XVIIIe siècle ne permettent pas de lutter contre une maladie telle que la peste. Par ailleurs, si les symptômes de la peste sont reconnus par les médecins depuis le Moyen Âge, il faudra attendre la fin du XIXè siècle pour que la bactérie qui en est responsable soit identifiée ainsi que ses vecteurs, le rat qui en est porteur et la puce qui la transmet à l’homme par ses piqûres. Aussi, à lire les « remèdes » considérés comme d’une efficacité redoutable, il est facile de comprendre à la lumière des connaissances de notre époque, pourquoi cette épidémie a frappé à intervalles presque réguliers la Provence du Moyen Âge au XVIIIe siècle. A cet égard, une source particulièrement intéressante est le « Règlement général pour la désinfection des maisons, meubles et effets qui ont servi et où il y a eu des pestiferez », donnant des instructions sur la marche à suivre pour assainir ces habitations.

Avant d’en faire une étude plus approfondie, il faut relever que l’essentiel des conseils porte sur la fumigation ; il y a lieu, cependant, de prendre quelques précautions préalables comme l’indique l’article VI « On couvrira d’une toile les Glaces, Tableaux et autres meubles pretieux qui ne sont point d’etoffe ». En annexe à ce règlement se trouve une « Composition et dose des parfums. Avec la manière de parfumer ». En effet, les fumigations se faisaient avec des parfums, essentiellement des herbes odoriférantes censées purifier l’air à l’intérieur des habitations.

Comme le dit Jean Astruc en 1721 dans sa Dissertation sur l’origine des maladies épidémiques : « L’Air n’a guere besoin d’estre purifié ; il se purifie assez de soi mesme, parce qu’il lasche bien-tost les corpuscules pestilentiels, à cause de leur immiscibilité et de leur pesanteur. Mais il faut purifier avec soin les Meubles, les Marchandises, et les Maisons, parce que les atomes pestiferez peuvent s’y conserver long-temps ».

Ici, le règlement prescrit principalement de la poix noire, de la résine (notamment du sandaraque), du soufre en poudre, du goudron et de l’huile de genévrier. Le parfumage se faisait ensuite grâce à un réchaud au charbon placé dans la pièce et sur lequel on saupoudrait ce mélange. Les plantes les plus utilisées demeurent malgré tout le romarin, le sapin, le laurier et le genévrier. Dans notre règlement, il est seulement fait mention du genévrier, une plante que l’on trouve à proximité d’Arles. Elle est donc facilement accessible en des temps où les marchandises ne sont pas libres d’être transportées.

Une pratique strictement réglementée

La pratique est très encadrée dans le règlement. En effet, les articles II à V décrivent de manière très précise la manière de placer le réchaud, afin notamment d’éviter les risques d’incendie et les délais à respecter pour plus d’efficacité. En moyenne, entre le début de l’action du parfumeur et la possibilité de retourner dans une habitation autrefois occupée par un malade de la peste, cinq jours à une semaine devaient s’écouler.

En ce qui concerne le paiement des parfumeurs, l’article XVII indique que ce sont les consuls qui se chargent de passer des contrats avec eux. Les parfumeurs sont rémunérés directement par le propriétaire de l’habitation et, si celui-ci ne peut prendre à sa charge les frais, c’est la communauté qui doit payer. Il est intéressant ici de tracer un parallèle avec le traitement des médecins et chirurgiens appelés par la ville.

Les Archives communales d’Arles conservent de nombreuses conventions de ce type qui sont assez similaires à celles passées avec les parfumeurs (voir par exemple ACA, GG32, f.91). La moralité des parfumeurs, qui ont la possibilité d’entrer dans une maison totalement vide de ses habitants, doit aussi être exemplaire afin qu’ils ne puissent être accusés de vol. Aussi est-il précisé qu’ils « entreront dans les maisons les poches vuides et renversées, et en sortiront de même ».

Enfin, il faut relever que là aussi, les fraudes ne sont pas inexistantes. En effet, pour distinguer une maison contaminée d’une maison saine, un système de croix de couleur avait été mis en place : une croix rouge tracée à la craie sur la porte signifiait que la maison devait encore être parfumée, tandis qu’une croix blanche indiquait que le parfumage avait été effectué. L’article XVI du règlement indique qu’une personne falsifiant une croix sur sa porte devra payer une amende de cinquante livres, preuve que ces pratiques existaient bien.

Des solutions insuffisantes

Malgré tout, les procédures et remèdes employés contre la peste comportent des failles, ce qui les rend relativement inefficaces. En effet, la pratique du parfumage avec des herbes aromatiques, si elle donnait l’impression d’une désinfection, n’avait pas d’action directe sur la maladie.

Le parfumage servait essentiellement pour l’air et les « hardes » dans les logements des malades mais non pour le mobilier et la vaisselle. L’article VII du règlement précise ainsi : « On ne doit point parfumer l’argent ni la vaisselle ni l’étain, ni le cuivre, il suffit de les laisser tremper dans l’eau froide ou chaude pendant quelques tems et les laver ensuite avec du vinaigre ». Les articles IX et X règlent le sort des vêtements et du linge de maison, en indiquant que le parfumeur doit d’abord jeter dans la rue les ordures, matelas, paillasses, lits de plume, draps de lits, couverture et traversins, avant d’y mettre le feu en pleine rue.

En ce qui concerne les objets contenus dans des coffres ou des malles, la procédure est très simple pour la désinfection, comme le montre l’article V : « Pour les meubles, linges, ou effets qui ont resté renfermez dans des coffres, ou armoires, il ne faut pas les en retirer, il suffit de soulever le couvercle des coffres ou les portes des armoires , ensorte qu’il y ait du vuide entre deux, et les laisser ainsi entre ouvertes, afin que la fumée les pénètre ». Ainsi, au-delà du problème posé par l’absence d’effet antiseptique du thym ou du genévrier, seuls les draps les plus proches de la porte étaient touchés et la fumée ne pouvait pas atteindre ceux qui étaient au fond des meubles. S’il est donc possible que le parfumage ait eu, selon les produits utilisés, un effet répulsif contre les puces et les rats, responsable de la peste, on constate que cette pratique comportait des failles. On peut en conclure que la disparition de la peste à Arles à la fin de l’année 1721 est bien davantage due à des phénomènes naturels qu’à l’action des remèdes, insuffisants, prescrits par le bureau de santé.

A la fin de l’épidémie, le bilan humain est lourd, même si les estimations sont difficiles à mener et que de nombreux désaccords entre historiens demeurent. Les études les plus récentes d’Odile Caylux font état de cette difficulté et il faut alors se rendre à l’évidence : il n’est pas possible de donner les chiffres précis de la mortalité à Arles. Il semble cependant qu’environ 7000 à 7500 Arlésiens soient morts de la peste, soit un tiers des habitants et il faut attendre le début du XIXe siècle, c’est-à-dire huit décennies plus tard, pour que le niveau de population atteigne à nouveau ce qu’il était en 1718-1719.

Article rédigé par Tristan Gil, stagiaire, sous la direction des Archives communales d’Arles

Sources et bibliographie

Sources

Archives communales d’Arles, GG32, f.117-120

Archives communales d’Arles, GG35, f.63-64

ASTRUC Jean, Dissertation sur l’origine des maladies épidémiques, et principalement sur l’origine de la peste, où l’on explique les causes de la propagation et de la cessation de cette maladie, Montpellier, Martel, 1721

BAUX Pierre, Traité de la peste, où l’on explique d’une manière nouvelle les principaux phénomènes de cette Maladie, et où l’on donne les moyens de s’en préserver et de la guérir, Toulouse, Guillemette, 1722

MANGET Jean-Jacques, Traité de la peste, Volume 1, Lyon, Bruyset, 1722

RANCHIN François, Traité politique et médical de la peste avec l’Histoire de la peste qui affligea Montpellier en 1629 et 1630. Les ordres qu’on y apporta ; et la désinfection de la Ville, Liège, Jean-François Broncard, 1721

Bibliographie

BARRY Geneviève, Portrait d’une ville face à une épidémie : l’organisation urbaine en temps de peste : Aix-en-Provence, 1586-1587, Mémoire de maîtrise Université de Laval (Québec), 1997

BOUVET Maurice, « Techniques de désinfection employées contre la peste à Arles en 1629 », dans Revue d’Histoire de la pharmacie, 1951

CAYLUX Odile, Arles dans les premières décennies du XVIIIe siècle : l’impact de la peste, Thèse de doctorat soutenue à l’université d’Aix-Marseille I, 2006.

FIGUEROLA Iris, « Le lazaret de Barcelone (1709-1823) », dans Actes du XXXIe Congrès International d’Histoire de la Pharmacie, 1995

LAVAL Victorin, Lettres et documents pour servir à l’histoire de la peste d’Arles-en-Provence de 1720-1721, Nimes, Catélan, 1878

PEYRON Louis, « Odeurs, parfums et parfumeurs lors des grandes épidémies méridionales de peste : Arles 1721 », dans Société des amis du vieil Arles, 1988